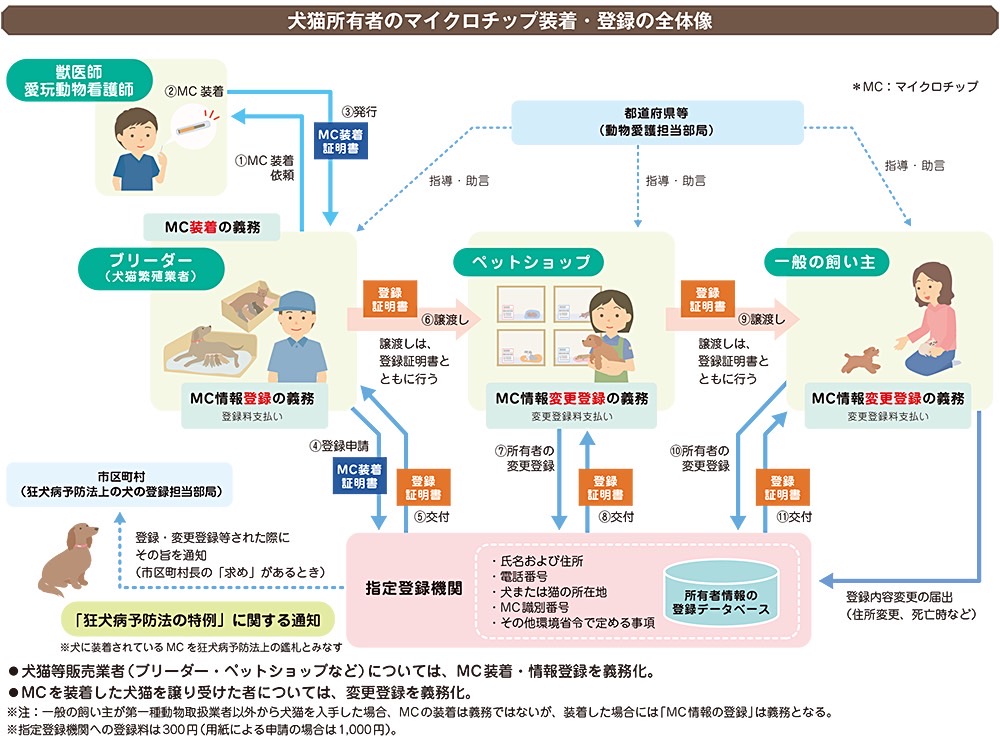

改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されました。

マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。

専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。

目次

マイクロチップの概要

マイクロチップは外れることのない「小さな名札」

マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。

一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。

マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と犬や猫の情報を登録することができます。

迷子や災害など「もしも」のときの備え

犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。

保護されたとき、マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかります。

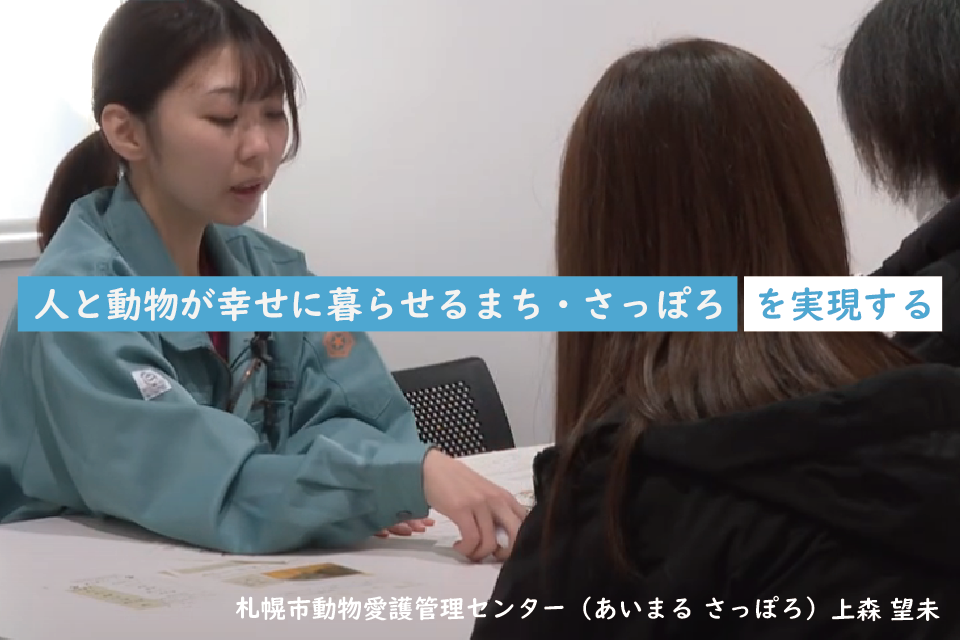

人と動物の「豊かな共生社会」を目指して

マイクロチップを装着・登録することは、大切な動物たちを守ることにつながります。

捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。

マイクロチップとは

マイクロチップの大きさ

マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。

マイクロチップの使い方

記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。

装着方法

専用の注射器で装着します。

獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。

マイクロチップの危険性

表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。

マイクロチップの義務と努力義務

努力義務

犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。

マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。

義務

マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には、必ずマイクロチップが装着されています。

所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です

※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。

飼い主が行う手続きについて

マイクロチップの登録は主に4つのいずれかに当てはまるケースです。

- マイクロチップを装着した

- 犬や猫を購入・譲り受けた

- 住所や連絡先が変わった

- 犬や猫が亡くなった

登録方法と費用

ケース1

マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。

犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。

登録手数料:オンライン300円、郵送1,000円

ケース2

飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。

獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。

登録手数料:オンライン300円、郵送1,000円

ケース3

登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。

手数料:無料

登録・変更・届出の方法

指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送にて申請します。

登録する内容

- マイクロチップの識別番号

- 所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス など)

- 動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)

マイクロチップ・予防接種実施状況

予防接種実施状況

飼育中のペットのワクチン接種状況は以下の通りでした。

- 狂犬病 83.2%

- 混合ワクチン 68.1%

- フィラリア 70.9%

- ノミ・ダニ予防 55%

マイクロチップ

義務化されたマイクロチップですが、装着状況は、犬が伸びているが、猫は以前伸び悩んでいるのが現状です。

犬の装着率 19.2%

猫の装着率 5.3%

マイクロチップの調査

今年の6月から改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。

マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。

専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。

義務付けられるのはブリーダーやペットショップの犬猫で、すでに飼っている犬・猫へのマイクロチップ装着については努力義務とのことですが、皆さんはどのように考えているのでしょうか?

日本トレンドリサーチが、全国の男女計2,000名を対象に「犬猫のマイクロチップ装着義務化に関するアンケート」についてアンケートを実施しました。

2022年6月から義務化

2022年6月から改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。

マイクロチップを装着する際は、首の後ろに専用の注入器で皮下に埋め込むのが一般的なやり方とされています。

専用の機器をかざして番号を読み取ると飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。

これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されています。

義務付けられるのはブリーダーやペットショップの犬猫で、すでに飼っている犬・猫へのマイクロチップ装着については努力義務とのことです。

犬と猫のマイクロチップ情報登録イメージキャラクターとシンボルマーク決定

令和5年2月22日に獣医師、デザイナー、自治体、環境省職員の5名から構成される選考委員会において、イメージキャラクター及びシンボルマークが決定しました。

イメージキャラクター

愛称「にゃんちっぷ」と「わんちっぷ」

シンボルマーク

※応募作品数

(1)イメージキャラクター:140作品

(2)シンボルマーク:239作品

最後に

今回はペットのマイクロチップについてご紹介しました。

言葉を話すことができないペットに、身分証明書をを付けてあげるということで、名前や生年月日、飼い主、連絡先などの情報を確認できるようになりますので、まだ装着していない方は、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。

執筆:どうみんライフ