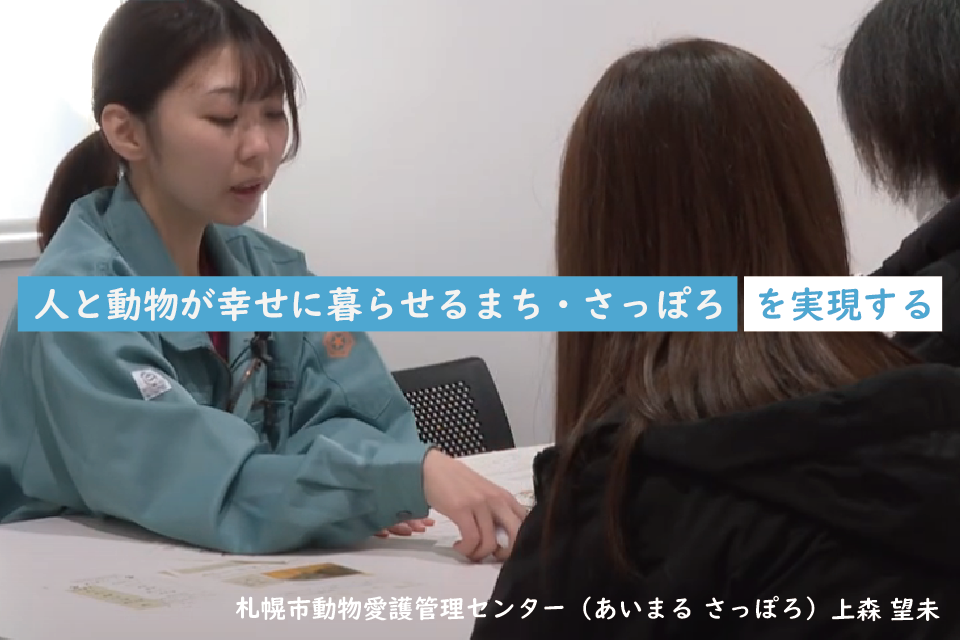

ペットと暮らすうえで欠かせないのが、正しい飼い方と地域でのマナーです。北海道札幌市では、犬の放し飼いや糞尿の放置、鳴き声、野良猫への餌やりや敷地内への侵入など、さまざまな飼育に関するトラブルに対し、指導や啓発活動を行っています。

飼い主や地域住民が互いに配慮し、問題を未然に防ぐことは、ペットと人が安心して共生できるまちづくりに直結します。本記事では、札幌市の取り組み対応方法について解説します。

目次

犬の飼育マナー

放し飼いや糞尿の放置をしてはいけない

犬の飼育マナーに関する問題は、町内活動など地域でのコミュニケーションを円滑に進めることが、大切となります。

放し飼いや糞尿の放置といった当たり前のマナーを守り、地域の方々とコミュニケーションを取ることがコミュニティを形成する上で重要です。

札幌市対応

- 啓発プレート

- 回覧用資料

- 指導チラシの配布

- 広報パトロール

- 近隣のパトロール など

鳴き声の問題

鳴き声を正すためには、しつけを行う必要があり、飼い主がしつけを怠ると近隣の方への騒音の問題になってしまいます。しつけの他にも鳴き声が響かないよう窓を閉める等により他の方に迷惑をかけないようにしましょう。

飼い主がしつけを行うことは当然のことですが、状況に応じて近隣の方は、しつけを促したり、飼育方法の助言を行うことも大切です。

ただし、犬の鳴き声については明確な基準がなく、また、騒音と感じるかどうかには個人差があります。原因も様々であることから、早期に改善することや強制的な対応は難しいことが課題となります。

飼育猫と地域猫のマナー

猫を新たに増やさない

猫は一般的に外に出すことが少ないため、飼い猫による問題は少ないですが、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)について度々問題となることがあります。

野良猫は、餌やりを禁止するだけではいなくなりません。お腹をすかせた猫は、餌を求め、ゴミを荒らしたりします。

札幌市では、「猫を新たに増やさないようにし、今いる飼い主のいない猫を減らしていくことための活動」を推奨しています。

対策として、野良猫の不妊・去勢手術を進めていくことで、地域で生活する野良猫の数を徐々に減らすことができ、猫による迷惑も減少する可能性が高まります。

町内会等でどのように対処できるか話し合ってみるのも一つかと思われます。

※札幌市では、負傷したり衰弱したりしている猫を除き、原則として保護・引取りは行っておりません。

猫の敷地内への住み着き防止策

猫による糞尿の被害で迷惑をしている場合、猫が敷地内に住み着かないよう自己防衛も必要です。

札幌市では、猫の敷地内への侵入防止策として、忌避剤である木酢液のサンプルを、動物愛護管理センター、各区保健センターで無料で配布しています。なお、効果については個体差があり、慣れてくると効きにくくなることがありますが、お困りの方は試してみてはいかがでしょうか。

他の方法

- 猫がにおいを嫌うもの(コーヒーかす、どくだみ茶の茶殻、にんにく、とうがらし、食用酢、お米のとぎ汁等)を置いたり撒いたりする。

- 猫がにおいを嫌う植物(ハーブ類やゼラニウム)などを植える。

- 割りばしを立てる、ガムテープ・両面テープを貼ったマットを置く、水を撒く等、猫が歩きにくくなる環境をつくる。

- ネット(網)を設置する、市販の猫よけマットを設置する等、猫の侵入を防止する。

猫によっては効果がない場合や、次第に慣れてくる猫もいるので、複数の方法を併用してください。

猫に餌を与えている方への対応

飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える方は、条例により猫が増えないための措置を実施するなどのルールを守り、人に迷惑を及ぼすことがないようにすることが義務付けられています。札幌市では、餌を与えている方の自宅を訪問して、状況確認(餌の与え方(時間や場所)、不妊・去勢手術の実施の有無など)、必要に応じた指導を行います。

まとめ

犬や猫との暮らしは、私たちに癒しや喜びをもたらしますが、その一方で適切な飼育とマナーが欠けると、近隣トラブルや地域の環境悪化につながります。札幌市では、飼い主や地域全体が協力して問題を解決するための啓発や指導を実施しています。飼い主一人ひとりが責任を持ち、地域と連携しながらルールを守ることで、ペットも人も快適に暮らせる環境が保たれます。

参考文献

札幌市保健福祉局保健所動物愛護管理センター公式HP

執筆:どうみんライフ